기아 EV4는 전기차 대중화를 가속화할 모델이다. 접근성 좋은 가격에, 전기차에 드문 세단 형태다. 무엇보다 차급을 뛰어넘는 놀랄 만한 안락함을 제공한다. 타는 내내 승차감에 감탄하고 또 감탄했다.

전기차가 캐즘 현상에 봉착했다고 한다. 캐즘은 지질학 용어로, 지층 사이 단절을 뜻한다. 전기차에 대입하면, 일단 초반에 살 사람은 다 샀다는 얘기다. 전기차가 궁금해 사는 얼리어답터가 아닌, 대중적으로 퍼지기에는 시간이 걸리는 시기. 일견 맞는 얘기지만 완벽하게 설명할 순 없다. 전기차는 신기술이지만, 환경문제가 얽혀 있다. 결국 도달해야 하는 목적지이기도 하다. 그 과정에서 짐짓 시간이 걸릴 뿐이다.

전기차 판매가 주춤한 건 대중적으로 퍼질 접근성 좋은 모델이 아직 적다는 이유도 있다. 그렇다. 전기차 시대는 결국 대중 모델이 견인한다. 이전까진 시선을 끄는 고가 모델이 전기차의 새로운 시대를 알렸을 뿐이다. 브랜드도 모를 리 없다. 전과 다르게 접근성 좋은 모델을 속속 선보이는 추세다. 게다가 여전히 신차는 전기차가 다수다. 시대 흐름은 방향을 바꾸지 않았다. 인식을 전환할 시간과 합당한 모델이 필요할 뿐이다. 기아 EV4는 그 합당한 모델로서 탄생했다. 더 많은 사람이 전기차에 손을 내밀 계기를 마련한다.

EV4는 준중형 전기 세단이다. 크기와 형태에서 이전에 없던 선택지를 제공한다. 그동안 전기차는 SUV 형태가 주류였다. SUV, 물론 좋다. 시야와 공간에서 우위를 점하는 건 맞다. 하지만 얻은 만큼 잃는 부분도 있다. 낮은 차체가 주는 안정감과 진중함. 여전히 세단을 선호하는 사람은 많다. 너무 크지 않은 차량을 원하는 사람도 많다. 그러면서 전기차를 타볼까 하는 사람도 있다. EV4는 이 조건을 충족하는 전기차다. 접근성도 좋다. 지역에 따라 보조금 받으면 3000만원대 중반에 손에 넣을 수 있다. 그러면 타볼까? 하고 동하는 마음이 생긴다. 게다가 EV4는 롱레인지 기준 완충 시 533km나 달린다. 전기차를 고려할 때 신경 쓰는 1회 주행거리 면에서도 압도적 우위를 점한다. 이모저모 대중성을 건드릴 여지가 많다.

언제나 그렇지만 제원만으로 제대로 알 수 없다. 제원은 기본 정보일 뿐이다. 결국 몸을 싣고 운전해봐야 정보 너머 진면모를 알 수 있다. 물론 타보기 전 제원부터 호감이 생기면 만남의 결과가 좋을 확률도 높다. 호감을 품고 EV4를 바라봤다. 세단이지만 익숙한 세단으로 다가오진 않는다. 기아의 디자인은 진보적이다. 미래를 배경으로 하는 SF 영화에 소품으로 넣어도 그러려니 할 정도로 파격적이다. 같은 기아 모델이라도 전기차일수록 과감하다.

우선 길쭉하게 떨어지는 LED 주간주행등이 전면 인상을 좌우한다. 빛의 궤적을 형상화했다는데 다른 자동차와 차별되는 효과는 확실하다. 차체는 전형적인 3박스 세단의 형태보다 고유한 실루엣을 연출했다. 기본적으로 배터리를 아래에 깔아야 하기에 측면이 두툼한 느낌이다. 그럼에도 뒤로 갈수록 쿠페형 세단의 날렵함도 표현했다. 전체적으로 매끈한데 면이 만드는 각도 살아 있다. 배터리를 넣으면서 실내 공간도 챙기려는 의도를 읽을 수 있다. 분명 첫눈에 매료될 디자인은 아니다. 하지만 미래 감각을 적극 활용하는 전기차라는 특성을 고려하면 수긍할 수 있다. 독특해서 쉽게 질릴 외관은 아니다.

실내는 과감한 외관과 달리 잘 정돈해놓았다. 계기반과 중앙 디스플레이를 합쳐 수평형 레이아웃을 구현했다. 디스플레이 구성도 개선했다. 계기반 영역과 중앙 디스플레이 영역 사이에 공조 장치 영역을 따로 마련했다. 공조 장치를 조절할 때 터치 단계를 줄이고 보다 직관적으로 보이는 효과가 있다. 같은 터치 디스플레이라도 편의성을 높인 형태다. 또한 디스플레이 아래에는 홈, 맵, 미디어 등 자주 쓰는 버튼을 따로 빼놓았다. 간결함을 유지하면서 조작 편의성을 고려한 설정이다. 전기차를 계속 만들어오면서 개선한 티가 난다. 이젠 실내 질감도 수준급이다. 고급스러운 소재를 쓰지 않고도 효과적으로 다듬었다.

운전석에 앉으면 푹신한 시트에 일단 흐뭇해진다. 배터리가 아래에 있기에 시트 위치가 낮진 않다. 게다가 SUV처럼 전고가 높지 않기에 처음에는 어색하게 느껴질 수 있다. 세단 형태 전기차는 어쩔 수 없는 부분이다. 반면 실내 공간은 밖에서 볼 때보다 널찍하다. 준중형이지만 중형에 근접한 공간을 확보했다. EV4의 휠베이스는 2820mm다. K5 대비 30mm 짧을 뿐이다. EV3와 비교하면 무려 140mm나 길다. 좌우 공간을 가늠하는 전폭은 K5와 수치가 같다. 운전석에 앉는 순간 예상보다 쾌적한 이유다.

운전을 시작하자 공간의 쾌적함이 배가했다. 승차감 덕분이다. 분명 준중형 자동차를 탄다고 인식했는데, 엉덩이 아래에서 느껴지는 질감은 대형 세단의 편안함이다. 과장법이 아니다. 차급을 뛰어넘는 안락함이 전해졌다. 노면 상태가 울퉁불퉁한 곳을 지날 때, 과속방지턱을 넘을 때 분명하게 몸이 느낀다. EV4에는 3세대 주파수 감응형 밸브를 적용했다는데, 그 영향일까. 자잘한 노면 진동을 감지해 댐퍼 감쇠력을 조절하며 상쇄하는 기술이다. 일반 부싱 대비 충격 흡수 성능이 뛰어난 하이드로 G 부싱도 영향을 미쳤을 거다. 부싱 내부에 유체를 넣어 성능을 높인 부품이다. 기술은 알게 모르게 적용되고, 우리 몸은 알든 모르든 느낀다. EV4는 분명히 느끼게 했다. 이런 의외성은 EV4의 호감도를 수직 상승하게 한다.

EV4는 짜릿함을 주는 자동차는 아니다. 시종일관 안락함에 방점을 찍는다. 그럼에도 전기차다운 순간 가속력도 잊지 않고 품었다. EV4의 최고출력은 204마력. 일상에서 가속페달 깊게 밟으면 통쾌할 감각은 전한다. 하지만 이내 발을 뗐다. EV4가 주는 짜릿함보다 안락함이 더 특별하니까. 절로 느긋하게 차급을 뛰어넘는 안락함을 음미하며 주행하게 된다. 그럴 때 EV4의 가치는 더욱 빛난다. 정숙한 전기차라는 특성까지 맞물리면 EV4를 운전하는 내내 감탄할 수밖에 없다. 대중 전기차의 수준이 어느새 이 정도까지 왔구나 싶다. 타봐야 알 수 있다. 시승 때마다 하는 말이지만, EV4는 더욱 그렇다.

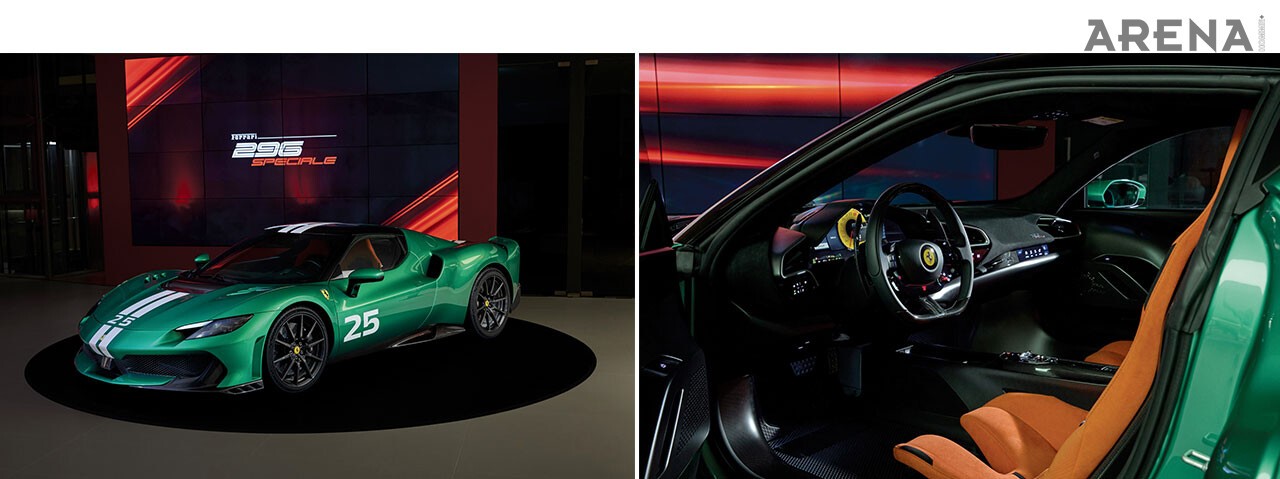

아무나 못 타는 페라리

페라리 296 스페치알레가 출시됐다.

스페치알레는 이탈리아어로 ‘특별함(Special)’을 뜻한다.

페라리는 아무나 못 탄다. 가격대가 높으니까. 그런 페라리 중에서 돈이 있어도 못 타는 페라리가 있다. 정확하게 말하면 돈이 있어도 운전 실력이 없으면 못 탄다고 해야 맞다(안 탄다고 해도 맞다). 296 스페치알레는 그런 모델이다. 기존 모델에서 공격성을 극대화한 스페셜 모델. 296 GTB를 기반으로 출력 높이고 무게 덜어내 보다 날카롭게 벼렸다. 안전벨트만 봐도 알 수 있다. 일반적인 3점식이 아닌 경주용 머신처럼 4점식이다. 도심에서 으르렁거리며 타는 모델이 아니라는 뜻이다. 뒷바퀴로만 880마력을 부려야 하는 자동차를 제대로 다룰 사람은 몇 없다. 그러니까 돈이 있어도 못, 아니 안 산다. 다만 296 스페치알레가 제시한 기준에 부합하는 사람이라면 명검으로 다가올 거다. 페라리 중에서도 ‘스페셜’ 모델이니까.

Editor 김종훈

Photographer 박도현